オートガイド ログファイルの解析

10月21日のオートガイド状態を、ログファイルから解析してみました。

PHD2ガイディングは、何らかの操作をすれば、その都度ログファイルに

そのデータが記録されて残りますが、キャリブレーション、オートガイド

動作の記録も当然ログファイルを開いてみることができます。

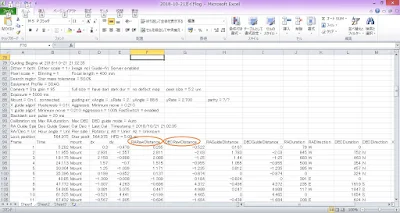

ログファイル(ガイドスタート部分を表示)

カンマ付きテキストなのでExcelで読み込む。(ガイドスタート部分を表示)

ここで解析に必要なデータ項目は次の2つです。

•RARawDistance:キャリブレーション結果から計算された、赤経方向のガイド星のズレ。

(単位はピクセル)

•DECRawDistance:キャリブレーション結果から計算された、赤緯方向のガイド星のズレ。

(単位はピクセル)

これを

プロット(グラフ視覚化)してみました。

まず、

ガイド星が赤経、赤緯のどちらの方向にどの程度流れ、どのタイミングで修正が

入ったかを見てみます。

図1)キャリブレーション終了直後の、ガイド状態(約15分間)

赤経方向(赤線)は、0を挟んでプラス、マイナスと繰り返し修正が入っていることが

分かります。

平均値を計算すると約「+0.4」ピクセルで、ズレはおおむね0です。

一方、赤緯方向(青線)は、最初の1分間は極端なズレですが、それ以降はほぼ

一定方向にズレていった後に、修正が入っていることが分かります。

これも、平均値を計算すると約「+0.2」ピクセルです。

図2)ガイド動作途中で、構図合わせ後のガイド状態(約10分間)

次に、

ガイド中にガイド星がどのように動いたかを見てみます。

図3)キャリブレーション終了直後の、ガイド状態(約15分間)

ガイド星の位置は、ほぼ±2ピクセルの範囲ですが、プラス値の赤経方向に

偏っていることが分かります。これは、極軸の未調整のズレと思います。

図4)ガイド動作途中で、構図合わせ後のガイド状態(約10分間)

今後は、できれば60分以上のガイド状態について検証したいと思います。